|

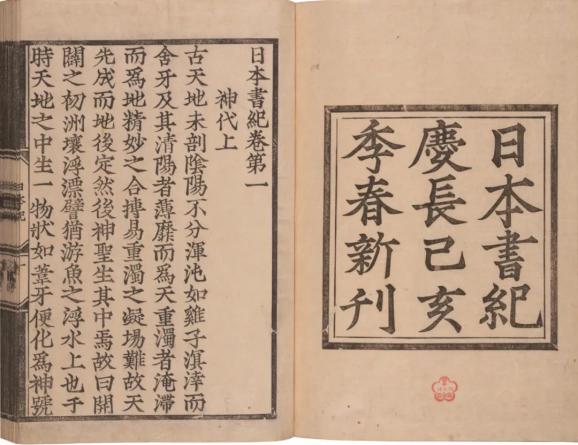

中日两国之间的文化交流源远流长,影响广泛深刻,成为世界各国文化交流史上的一个特例。王广生、唐晓可、宋刚《中国文化在日本》,立足从世界的眼光来观察和研究中国文化与世界各国文化的互动,以此给我们一个全新的“世界的中国”之新视角。 《中国文化在日本》内容虽然都指向中国文化深植日本物质生活与精神生活的各个领域的事实,但角度多元,层次分明,侧重不一,内容不尽相同,兼具理论性与故事性。从本书由古推今的讲述与剖析中,我们既可以看到中国文化对日本产生影响的历史事实及中国文化的独特魅力,同时也可以认识日本对中国文化的具体化解读和吸收,这对了解和研究中日文化的交流互鉴具有重要的参考意义。 《中国文化在日本》从哲学思想、文学、艺术、典故、人物、日常生活等角度结合史实、贯穿比较文化研究和变异学的方法和理论,充分解读与剖析了中国文化在日本的传播、接受、排斥和变异的情况,阐述了中国文化的世界性意义和价值,对增强文化自信大有裨益。本书以“世界的中国”这一独特视角,为我们提供了一种研究中国文化与日本文化的新思路——“从中国认识日本,从日本了解中国,从中日发现世界,并从世界再次回到中国和日本”。 “从中国认识日本,从日本了解中国”,《中国文化在日本》介绍了中国的文字、饮食、名人、习俗、文学、影视及创新科技等在日本的传播和影响,深刻描述了中国文化从古至今深植日本文化之中的印记。既是了解中日文化关系的通俗学术读本,也是了解与研究中日文化交流互鉴的重要文本。 物哀 文/王广生 日本,作为文化意义上的存在,不同于哲学之于德国、伦理学之于中国,日本文化之独特和价值,首先体现在提供了有别于其他国家的美学范畴。物哀,则是今日日本文化视野中被认为是最重要的一种美学范畴。无论作为知识界的文艺美学,还是以日常消费产品的形式,经由全球资本市场和思想的环流,在世界范围内被广泛地传播。物哀,成为日本之所以是日本的文化表达,甚至被认为是日本美的核心。 与欧洲的宗教与哲学处于其自身文化的核心不同,文学和美术,处于日本文化中心的位置。因此从《源氏物语》中的幽情物哀,到中世纪的幽玄,再到江户时代国学家本居宣长提出的“物哀论”;从《古今和歌集》中日本人的真心和叹息,到樱花之大和魂,再到川端康成和三岛由纪夫的文学以及当下动漫中的物哀情深……“物哀”似乎一直都是日本文艺思想和美学中最为重要的那个声音,是日本文化中最美最动人的那个部分。 甚至可以毫不夸张地说,物哀,是最具日本特色的一种美学和精神。所以,本篇文章我们就由此出发,在“中国文化在日本”这一特定的视野中,探究“物哀”美学理论生成的过程及原理。 也就是说,本文把“物哀”主要理解为一种美学思想,这与近代以来将“物哀”理解为伦理与意识形态的方向并行不悖,也是“物哀”最为重要的一种表达形态。从“物哀”的发生学的角度来说,唯有如此才能接近它的本意和原点。 理解“物哀”一个最重要的节点,自然是江户时代的本居宣长。“物哀”在本居宣长手中变成了日本历史上固有的、特有的、美好的日本民族传统的美学思想和理论。自此以后,包括我们对于日本“物哀”的理解,都只能在本居宣长所建构的“物哀”思想框架之下去理解。 《中国文化在日本》封面设计平面图 当然,我们理解的“物哀”不同于本居宣长所理解的“物哀”。因为,在我们和本居宣长之间,还有众多的中介和通道。即我们对“物哀”的理解,是建立在大西克礼、和辻哲郎、丸山真男、子安宣邦等为代表的近代学者对“物哀”的解读之上,或是建立在我国学者对于“物哀”的解读之上的。而这些中介和通道无疑是我们理解历史的重要桥梁,却也是我们深入理解历史的障碍。 因为,即便我们不了解马克思所提出的文化普遍的传播和接受规律——“一切的理解都是普遍的不正确的理解”。我们也很容易想到日本近代以来的学者自身所具有的西方近代学术的思想和眼光,以及中国学者自身的文化视野和修养状态与我们自身的差异。而且,不得不说的,是国内最为流行的“物哀”观,恰恰遮蔽了历史的真实以及“物哀”真正的美学品质。 因此,作为研究的立场,我们只能选择回归“物哀”美学发生的历史现场,以发生学和诠释美学的立场去理解和观察本居宣长是如何将具体的、散见于日本文献中的“物哀”建构成一种日本独有的民族美学传统的。当然,我们是在“中国文化在日本”的视线下,考察日本独特美学的思想生成史,目的是想要说明,所谓日本最具影响力和特色的美学思想“物哀”,在生成的方法和路径上,在基本的内涵上,在思想的本质上,处处都有中国文化的影子。或者我们可以大胆地提出,正如本书的第一篇文章所示,“日本”的发现与在“中国”的视野中生成的一样,日本的“物哀”是在另外一个维度上,以“否定和排斥”“变异而再生”的特定方式和手段,接受了中国文化的合理性要素与思想。 以下,我们将从几个方面依次展开讨论和说明: 第一,美学的本质是什么。 第二,《源氏物语》中的“物哀”与中国文化。 第三,本居宣长的“物哀”论与中国文化。

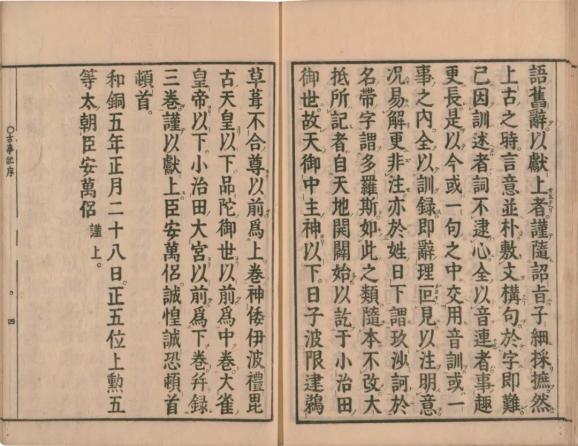

《中国文化在日本》内文图 (一)美学的本质是什么 既然我们把“物哀”主要看作一种美学思想,那么我们必须首先追问一个问题,即“美学”的本质是什么。若非如此,我们的讨论很可能自说自话,难以有效展开。这也是我们今日在资讯发达、信息自由而泛滥的时代却更加看不到真相、浮游于现象表面,而无法进行有意义、有趣的对话的深层原因之一。 随着以海德格尔为代表的对本体论的讨论方式的哲学转变,关于美学是什么的讨论,到今天似乎也已经成为一种过去式。这已是一个不得不承认的事实。 作为现代美学的奠基者,无论是以感性兴发见长的宗白华,还是以理论建构著称的朱光潜,似乎都未能就此问题给出令人满意的答案。 不过,我们可以从朱光潜所著的《西方美学史》的序言中,找到一些线索: 照字面看,美学当然就是研究美。但是过去学者对此久有争论。德国哲学家鲍姆嘉通在一七五〇年才把它看作一门独立的科学,给它命名为“埃斯特惕克”(Aesthetik)。这个来源于希腊文的名词有感觉或感性认识的意义。他把美学看作与逻辑是对立的。逻辑研究的是抽象的名理思维,而美学研究的是具体的感性思维或形象思维。黑格尔曾指出“埃斯特惕克”这个名称不恰当,用“卡力斯惕克”(Kallistik)才符合“美学”的意义。不过黑格尔认为“卡力斯惕克”也还不妥,“因为所指的科学所讨论的并非一般的美,而只是艺术的美”,所以“正当的名称是艺术哲学”,黑格尔自己的讲义毕竟也命名为《美学》,理由是这个名称“已为一般语言所采用”。鲍姆嘉通的《美学》发表在一七五〇年,足见美学作为一门独立科学,还是比较近的事。这并不等于说,前此就没有美学思想。人类自从有了历史,就有了文艺;有了文艺,也就有了文艺思想或美学理论。就西方来说,在古希腊雕刻、史诗和悲剧鼎盛时代,柏拉图就已经在《理想国》里着重地讨论了文艺及其政治影响,他还写了一篇专门论美的对话《大希庇阿斯》。接着他的门徒亚里斯多德就写了《诗学》和《修辞学》,从此这两位大哲学家就为后来西方美学的发展奠定了基石。[1] 接下来,朱光潜先生从另外几个方面对美学是什么进行了说明。简单来说,就是“美学实际上是一种认识论,所以它历来是哲学的一个附属部门”。后来,美学从哲学领域脱离而独立,但随着近代心理学、自然科学、生物科学和人类学等的发展,美学却又成了近代自然科学的附庸。 简言之,朱光潜先生基本上还是从历史发展的角度对“美学是什么”进行了介绍和说明,并未就“美学的本质”展开集中而深入的论述。

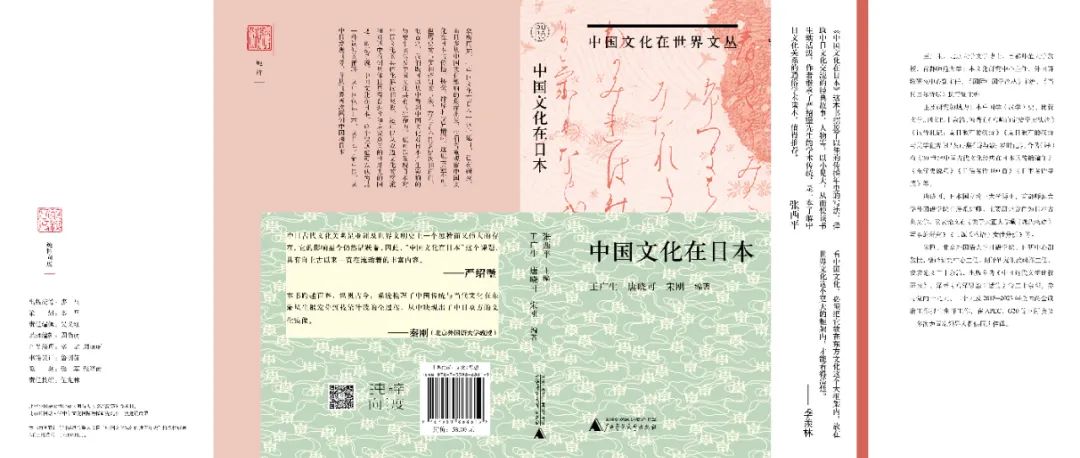

《中国文化在日本》书籍设计展开图 在20世纪80年代的“美学”热潮中,国内众多新锐学者基于普遍的人性和自身文化的反思,展开了关于“美学”的深度讨论和对话。但今日观之,尚未形成一种共识的结论。但正如邓晓芒所说,其实若回到马克思主义美学所指出的“人的本质的对象化”和对象、自然界的“人化”的思想。若要理解美的本质,就要回到马克思的“历史唯物主义”的思路上。若结合现象学的观念:自然界的客观,也是在你的感性直观中呈现出来的客观,它是通过你自身的主观的变化而不断改变自身的形象的。 此处借用邓晓芒的美学观点展开,在他看来,美的本质归结为这样三个互相辩证关联着的定义: 定义1:审美活动是人借助于人化对象而与别人交流情感的活动,它在其现实性上就是美感。 定义2:人的情感的对象化就是艺术。 定义3:对象化了的情感就是美。[2] 总而言之,在他看来,美的本质是一种作为情感的美感,它的实现形式是人情感的对象化,即艺术。 无疑,在他看来,美学是人性之学,关注人的情感和人的趣味。情感是美的核心,这一点我们很容易理解。而实现的形式,即“对象化”,按照马克思主义美学的观念可以理解为人在具体历史境遇中对自身的生存实践的主观确认和展开。加藤周一在《日本的美学》一文中,提到水墨画和朱子学的“日本化”问题时说道,这一变化的本质不是美学问题,而是世界观问题。无论哪种情况,推动艺术家或思想家的,不是对世界的好奇心,而是当事人内心的欲求。从外部客观世界转向了“我”内心的改善。 因此,本文认为,美学的本质,是一种特殊的世界观念,是人自身在具体的历史维度和普遍的人性维度上对现实生存境遇认知的情感化具象活动。 当然,这样做的目的,并非为了探讨美学的理论,进而推动对美学的深层认知,因为,以上的结论应该是关于美学达成的一个共识。我们提出这样一个共识作为起点,是为了以下探讨“物哀”美学方便而已。

《中国文化在日本》内文图 (二)《源氏物语》中的“物哀”与中国文化 “物语”是诞生于约公元10世纪初的日本古典文学体裁,日语写作“物語”(ものがたり),是日本最早的小说形式。物语文学最初分为两类,一类为传奇物语,多为民间流传故事或对中国故事文学的再次加工,如《竹取物语》《浦岛太郎》;另一类是和歌物语,它以和歌与散文交融混合为主要文体特征,散文部分以故事的形式解释说明和歌所想表达的韵味,两者互为补充,较为典型的代表作是《伊势物语》。综合以上两种风格的创作特征,又融入大量细腻的心理描写而抵达高峰的是紫式部的《源氏物语》。 《源氏物语》被公认是世界上第一部长篇小说,成书于11世纪初,约1001年至1008年之间,作为日本古典文学无双的高峰对日本文学的发展产生了巨大的影响。[3] 关于《源氏物语》中的中国文化因素的讨论已经十分丰富,此处关注的是《源氏物语》中的“物哀”与中国文化的关系问题。 本居宣长主张《源氏物语》是独特的物语文学样式,其特色主要在于,一个是用假名写作,一个是趣旨上描写“物哀”。这两个特色不同于中国的文学,是日本特有的传统,而非受到中国文化影响的结果。本居宣长展开他的“物哀”论,认为《源氏物语》是日本“物哀”美学的集中表达之作(《紫文要领》)。 那么,事实上《源氏物语》中的“物哀”与中国文化有无关系呢? 让我们回到《源氏物语》的文本。小说的第25回“萤”之卷中,作者借玉鬘之口道出了物语之本质在于描写物哀情趣的观点:“这些伪造的故事之中,看起来颇有物哀之情趣, 描写得委婉曲折的地方,仿佛实有其事。所以虽然明知其为无稽之谈,看了却不由得徒然心动。” 据日本学者统计,《源氏物语》一书中出现“あわれ”(对应汉字“哀”)多达1044次。不过,值得注意的是,如上引文,小说作者紫式部并没有对“あわれ”本身进行理论的总结和形而上的把握。纵观全书,“あわれ”的出现基本上没有脱离源于“无常感”而生发的感性的叹息与哀怜的范畴。正如大西克礼所言,这充分说明了平安时代的精神世界所处的状态,那个时代是一个审美文化异常发达而知行文化极端幼稚的时代。因此,大西克礼认为《源氏物语》在博大的精神层面并不出类拔萃,其中很多地方也并不深刻。如,源氏和藤壶之间的不伦之恋,实际上其本身有着罪恶意识和深刻的人生体悟,但紫式部并没有把握到这一点,而只是停留在了感性的描写层面。 不过,若是站在日本文学思想史的脉络中,紫式部对“无常感”的捕捉和认知,既出于自身的自然感发以及对于日本“诚”(まこと)——忠实于人情的继承,又源于佛教的世界观的观照。 也就是说,《源氏物语》中的“物哀”情趣的核心是佛教思想的审美化表达,反映了那个时代特有的世界观和人生观。《源氏物语》主题和表达主题的方式,都是由那个时代的佛教思想所决定的。 众所周知,《源氏物语》以恋爱与情感为主要表现主题,而如何理解这些恋情就成为我们把握这部作品的关键。

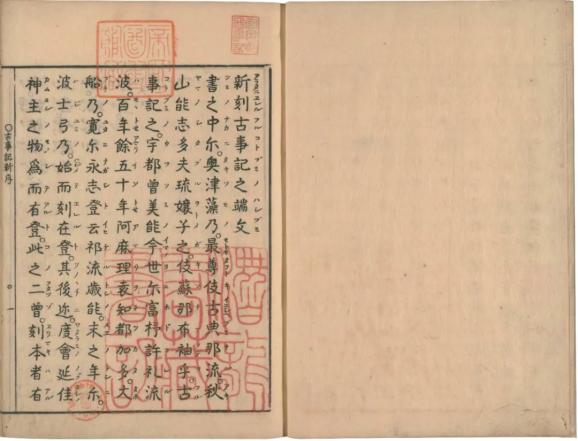

《中国文化在日本》内文图 我们先看主人公源氏,他气度高雅、风流倜傥、温柔体贴,集女性对男性所有的渴望于一身。不过,他又是一个“好色之徒”,见一个爱一个——年轻寡妇、有夫之妇、贵族弃女、乡野村姑等,不一而足。而且,他追求的手段花样翻新,每一次都真情投入。但他的“爱”给所“爱”的女人们带来短暂欢愉的同时,也给身边的女性带来无尽的痛苦,而且,这样的好色与风流也让源氏自身陷入深渊而难以自拔。 于是,我们看到,一方面,物语中的贵族男女,以源氏为代表都生活在“为情而生、为情而死”的日子当中;一方面,恋爱本身都自带一种不完满的结果,众多人物都因“情”而死,被赋予了一种悲剧的色彩,如桐壶更衣、葵姬、夕颜、紫姬、藤壶女御、柏木、源氏等,他们或抑郁而亡,或暴病而逝,或被诅咒而死,或因极度伤心而去。人生风流最终归入人生虚空,令人唏嘘不已。[4] 也如学界所指出的那样,《源氏物语》中的不伦之恋,最终的结果不是死亡,就是出家。“柏木”卷中写到柏木因思恋三公主病倒,死前仍与三公主唱和:“身经火化烟长在,心被情迷爱永存。”三公主作歌答曰:“君身经火化,我苦似煎熬。两烟成一气,消入暮云天。”两人的爱恋有违伦常,异常痛苦,给源氏带来伤害(也可以看成是对源氏与他人私通的报复)并最终落得一人离世一人出家的下场。 此外,我们还看到《源氏物语》中的死亡,是过滤了死亡凄惨和恐怖状态的死亡。也就是说,紫式部并不让读者面对死亡本身,而只是以“死亡”为手段,来描述、叙述死亡给周边的人带来的悲哀。如书中写到更衣之死,只是寥寥数笔勾勒了他临终前的病容——“芳容消减,心中百感交集…… 两眼失神,四肢瘫痪,只是昏昏沉沉地躺着”,而其余文字多着力在因为更衣之死所造成的悲伤的氛围。可以说,紫式部所写的“死亡”,与其说是肉身的腐朽和衰竭,不如说是一种情绪氛围的营造。因此,“死亡”在小说中被冷静地处理,就使得“死亡”成为一种过滤的装置,让原有的情感升华,人性得到净化。这种对死亡的态度,明显融入了佛教带来的往世超生等观念。因此,我们可以说,物哀审美的核心是佛教的一种无常观念。 如学者雷芳所说,这种佛教思想影响下的“无常观”在作品中具体体现为人生无常与社会无常。物质生活极度富裕的贵族阶级在精神上极度的空虚,他们的理想人生是人的自然感情不受任何阻碍,能够达到极大程度的放纵。他们的理想社会是以人情维系,通过相互理解、宽容、同情构成一个美好的人情社会。当他们的理想难以达成的时候,就认定人生与社会是“无常”的,从情感上以悲哀、痛苦、凄凉为主要色调。 我们也可以说,在生命的底层,每个人都必须面对巨大的虚空——出家或死亡,是紫式部基于自身坎坷的命运体悟,为整个平安时代的堕落和无可挽回的衰亡,所写下的预言和注脚。 对此,日本著名学者梅原猛曾言:“令平安时代的贵族倾心的,应是它所描绘的死亡浪漫主义。对无常与苦的世界的叹息、对深刻烦恼的呻吟、对现世绝望之余对可追求的甘美净土的憧憬、对美妙极乐的阿弥陀佛世界的赞歌,以及对冠以往生之名的死亡的祈愿,此类情趣成为平安时代的时代特色。以《源氏物语》为代表的那种美的情趣,除却《往生要集》[5]的影响无从考量。而且可以说正是这种情趣,才是形成日本情趣的主干的东西。”[6]

《中国文化在日本》内文图 创作于950年左右的物语《大和物语》中有如下的段落: 在无聊的日子里,这位大臣身边有一个叫俊子的人,这是一位相当于姐姐的年轻女子。她长得像母亲并且很有情趣。有一位叫呼子的人也是知物哀、心性优雅的人。四人在一起畅所欲言,谈人世的短暂,谈世间的哀愁。大臣曾咏歌一首: 世事本无常,哀愁常相伴,日后可还能见君? 听的人全都悲伤地哭起来。 纤弱精细的情感与对“无常”直观的感受性,在这一点上与《源氏物语》别无二致。物哀与佛教中的“无常观”应该是这个时代相似的精神特质,是平安贵族相通的内心世界。 大西克礼在论及“物哀”之时,以同时代物语作品《荣华物语》[7]为例,明确指出,佛教思想已经融入平安时代贵族的内心世界,成为其精神的内部构成。在该书的“玉饰”一章节,描写了道长女儿妍子的送葬仪式: 刚登上御车,就听见一阵骚乱的哭声。一品东宫的回廊隔板已经撤下,若是想要从中走过已经没有任何阻碍了。乳母们没有来,但单是从宫中传出的难忍哭声,就令人伤心欲绝。女房们菊花和红叶的内衣之上套上了一层藤衣,尤显悲哀之情更重。因为和平日的行程不同,这次出门不需要随即返回。秋季的天空没有遮日的云彩。 当天晚上月光明亮,就连人们脸上的神色、女房们衣裳上的花纹都能看清。这样的时候,凡是知物哀之人,都难免悲伤。而女房们的车队更令人觉得世事无常,于是咏歌一首: 身上着藤衣 悲从心中起 含泪送别离 花落叶凋零 抬袖欲拭泪 又见身上藤衣 谁人知 我心尤悲戚 可以说,物哀的审美情感,是平安时代一种共享的世界观念,是平安贵族在其具体的生存境遇中对生命和人的命运产生出的一种情感化的具象活动。 此外,佛教除了作为世界观和审美基调对《源氏物语》《荣华物语》等平安时代的文学产生深层影响之外,中国文学,特别是古代尚未被道德训诫的“情色”文学也对那个时代日本的物语文学的生成有着极为明显的浸透。而作为物语文学的鼻祖、影响着《源氏物语》之风格的《竹取物语》,其内在的生成,受到中国文学及其内在“神话客体”论的世界观转型等因素的影响,也已经成为学界的共识。所以,对此不再一一赘述。总而言之,《源氏物语》受到中国文化尤其是汉译佛教文化的影响是无疑的。《源氏物语》中的“物哀”,主要就是平安时期贵族精神世界流行的佛教世界观及其审美思想在文学层面的具体表达。 注释: [1]朱光潜. 西方美学史[M]. 北京:中华书局,2013:1 。 [2]邓晓芒. 西方美学史纲[M]. 北京:商务印书馆,2018 。 [3]不过,需要注意的是,《源氏物语》在文学史上的重要地位得到认可,也是近代才出现的事情,其过程不仅十分恰当地注解了传统是一种现代的发明之事实,也很好地说明了文化有时候在他者的视野中具有自我的意义。 [4]紫式部嫁给了比自己年长26岁的藤原宣孝,婚后育有一女,但结婚未满3年,丈夫就因身染流行疫病而逝。芳年守寡的她对自己人生的不幸深感悲哀,对自己的余年几近绝望。后来入宫做女官侍奉中宫藤原彰子,亲眼看到了宫廷生活的腐朽与衰败,因为不能融于其中而整日苦闷不安。家道中落、芳年丧夫、寄人篱下的种种不幸的人生遭遇使她深深体会到人生的悲哀,这也成为她创作《源氏物语》的直接内驱力。 [5]《往生要集》,于985年由日本天台宗僧都源信所著,是日本平安时代净土念佛思想的重要著作,不但成为僧侣生活的最高指导原则,而且对贵族阶层影响极大。 [6]梅原猛. 仏教の思想2 [M]. 東京:集英社,1982。 [7]此书又称《世继》《世继物语》,共40卷,传为赤染卫门撰写。描述了从宇多天皇到堀河天皇15代天皇约200年间的宫廷历史,对藤原道长的描写尤为详细。该书被认为是最古老的以假名所写的历史小说。 (本文选自《中国文化在日本》王广生、唐晓可、宋刚 编著,广西师范大学出版社·纯粹Pura,2024-06) 中国文化在日本 作者:王广生 唐晓可 宋刚 编著 出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura 出版时间:2024-06 本书立足中国文化的世界性意义和价值,以传播和影响为内容指向,在日本汉学、中国学的学术视野中,将比较文化研究和变异学作为基本方法和理论,以人员交往和书籍传播作为基础,分设哲学思想、文学、艺术、典故、人物等主题,选取典型案例和材料,采用“讲故事”的方式,对其进行活泼而生动的解读和分析,对于理解当下世界种种文化现象具有启示意义。本书亦紧贴生活,以历史发展为时间线,介绍了中国的文字、饮食、名人、习俗、文学、影视及创新科技等在日本的传播和影响,深刻印证了全书中国文化从古至今深植日本文化之中的主旨,是了解中日文化关系的通俗学术读本。 作者简介: 王广生,北京大学文学博士,首都师范大学教授,首都师范大学日本文化研究中心主任,外国诗歌研究中心副主任,《国际中国学论丛》主编,《当代国际诗坛》执行副主编。主要研究领域为日本中国学(汉学)史、比较文学。刊文四十余篇,独著有《宫崎市定史学方法论》《读诗札记:夏目漱石的汉诗》《夏目漱石的汉诗与美学世界》以及诗集《诗与歌:岁时记》。合著(译)有《20 世纪中国古代文化经典在日本的传播编年》《东洋史说苑》《日语名诗 100 首》《日本名诗导 读》等。 唐晓可,日本国立埼玉大学博士,首都师范大学外国语学院日语系讲师。主要研究方向为日本古典文学。发表论文有《关于大正大学藏〈源氏物语〉写本的研究》《〈源氏物语〉女性分析》等。 宋刚,北京外国语大学日语学院、日研中心副教授,翻译研究中心主任,翻译研究生教研部主任,发表论文三十余篇,出版专著《中日近代文学比较研究》、译著《宫泽贤治童话集》等二十余部,参与党的十九大、二十大及 2018—2023 年全国两会政府工作报告翻译工作,在 APEC、G20等国际会议上多次为国家领导人提供同声传译。 原标题:《王广生:物哀,成为日本之所以是日本的文化表达,甚至被认为是日本美的核心 | 纯粹新书》 (责任编辑:) |